Ghetti urbani, da nord a sud prove di rigenerazione

Zingonia, Afragola, Foggia, Torino, Modena, non tutti processi di riqualificazione riusciti. I risultati sono evidenti solo dove il pubblico e il privato collaborano.

Zingonia, Afragola, Foggia, Torino, Modena: i ghetti urbani non fanno distinzione tra nord e sud. Comuni anche i problemi che affliggono i territori, che vanno dalla criminalità, al degrado, alla povertà economica, sociale ed educativa. Tuttavia, qualcosa si muove, seppur lentamente. Da Zingonia, in provincia di Bergamo, nel “produttivo” nord, dove finalmente si è riusciti ad abbattere le 6 torri simbolo del fallimento del sogno industriale, alle palazzine dell’ex Moi di Torino, interamente sgomberate in modo “dolce” già dalla scorsa estate, a Modena, dove il quadrante RNord è diventato teatro di un importante processo di rigenerazione urbana.

Tutti progetti che hanno giovato di un solido partenariato tra i diversi enti e istituzioni pubblici e con i privati, nonché di ingenti risorse, due degli elementi chiave affinché i piani di recupero sociale, economico ed edilizio possano avere successo. Una partnership che, fino ad oggi, sembra essere mancata a Foggia e ad Afragola, afflitte da problemi diversi – la prima ghetto agricolo, l’altra periferia urbana abbandonata di Napoli a ridosso della stazione dell’Av progettata da Zaha Hadid – ma accumunate dall’assenza delle amministrazioni locali e di veri piani di rigenerazione e di attuazione.

«Abbiamo ritenuto importante accendere i riflettori su questi particolari contesti urbani – ha dichiarato Stefano Stanghellini, presidente di Inu/Urbit, nel corso della presentazione tenutasi nel contesto dell’edizione 2020 di Urbanpromo – per segnalare questi casi all’attenzione della cultura urbanistica, di chi ci governa e, allo stesso tempo, per valorizzare le esperienze che alcuni soggetti stanno facendo per risolvere queste gravissime situazioni». Un argomento, quello dei ghetti urbani, del quale la manifestazione si era già occupata nel 2018, e che l’edizione del 2020 vuole esserne idealmente la continuazione.

Tra i casi presi in esame c’è Zingonia, dove negli ultimi due anni i progressi sono stati tangibili. «È un processo che è iniziato nel dicembre 2012 – racconta Stefano Landoni, del Servizio politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, spiegando il piano di rigenerazione – con la situazione drammatica di un piccolo comune di 7/8mila abitanti, che da solo sicuramente non sarebbe riuscito ad affrontare il tema». E grazie l’intervento della Regione e di Aler Bergamo e uno stanziamento che ammonta a 6milioni e 500mila euro, nel 2019 sono state ultimate le demolizioni delle 6 torri degli anni ’70 – composte da 208 unità residenziali, 12 commerciali e 50 box –, oltre ad essere stato aggiornato il Piano attuativo. Un passo che potrà portare poi al bando per la gara di alienazione per convertire i 20mila metri quadri di superfice in destinazioni d’uso residenziali, commerciali, di terziario e servizi, in un vero processo di rigenerazione urbana.

Caso analogo quello di Torino, dove già dall’estate del 2019 erano state liberate le palazzine dell’ex villaggio olimpico, occupate dal 2010 da oltre 1800 persone provenienti da paesi diversi, come ha spiegato Paolo Boleso, fund coordinator di InvestiRE Sgr, l’operatore immobiliare che ha acquisito il complesso per conto di un fondo composto da Cassa depositi e prestiti e altre fondazioni di origine bancaria piemontesi. Una situazione drammatica di povertà e degrado, con gravi problemi di ordine pubblico, che aveva portato anche la sindaca Chiara Appendino a definirla «il teatro della più grande occupazione abusiva d'Europa». Il nuovo piano prevede che, attraverso una convezione con il Comune, i 18mila mq vengano riconvertiti a destinazione d’uso residenziale temporanea, rivolta a studenti o giovani professionisti. «Saranno circa 400 posti letto – ha continuato Boleso – suddivisi in due grandi gruppi: il primo a tariffa calmierata, che sarà garantita a utilizzatori con determinati requisiti, e la seconda di tariffa generale, che avrà comunque un tetto massimo, ma sarà di fascia superiore». Il tutto affidato a Camplus, primo operatore italiano nella gestione delle residenze studentesche.

Un altro caso positivo, e forse il più “performante”, quello di Modena, dove una massiccia iniezione di risorse – oltre 21 milioni di euro tra attori pubblici e privati, dei quali 12 destinati dall’amministrazione, come ha spiegato nella sua relazione di Valeria Meloncelli, direttrice generale del Comune –, hanno portato ad una importante trasformazione urbana di RNord, la zona della città, adiacente alla ferrovia. Ad oggi, il 70 per cento degli spazi commerciali (8500 metri quadri) e 51 per cento del residenziale del complesso costruito negli anni ’70 sono in mano pubblica. A fianco degli appartamenti recuperati e riconsegnati alla cittadinanza, sono stati creati nuovi luoghi di socialità, cultura e lavoro, tra i quali un centro di aggregazione giovanile, un centro di formazione e uno studentato universitario. In alcuni locali è stato anche recentemente inaugurato un incubatore di start up, oltre a spazi di cohousing e coworking. Il bando periferie del 2016 ha dato inoltre nuovo impulso a tutta l’area, ha proseguito la Meloncelli, dove è in atto la riqualificazione ciclopedonale del quartiere. A breve dovrebbero poi partire anche i lavori della Scuola innovativa, una dei vincitori del bando del Miur del 2017. L’esempio tra tutti forse più virtuoso, che ha visto un forte impegno dell’amministrazione locale nell’intervento di riqualificazione.

Diverso il caso del Rione Salicelle ad Afragola, dove dal 2018 la situazione è rimasta pressoché identica. Nelle parole di don Ciro Nazzaro, da 30 anni parroco presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo, «pesa la mancanza di attenzione nei confronti della gente che è costretta a vivere in questo quartiere». Un quartiere nato negli anni ’80, dove erano stati trasferiti in massa gli sfollati del devastante terremoto che aveva colpito la Campania (“deportazione” l’ha definita don Nazzaro) e che oggi conta 9mila abitanti, ma dove ancora non esiste un piano urbanistico né una toponomastica, e mancano un presidio sanitario, luoghi di aggregazione, asili nidi e materne, supermercati, farmacie. Nel pressoché abbandono dell’amministrazione pubblica, si è tuttavia riusciti a costruire un centro polifunzionale che svolge anche il ruolo di presidio medico, dove medici volontari si recano a svolgere visite gratuite una volta ogni due settimane. E la stazione dell’Av di Zaha Hadid? «Una cattedrale nel deserto – la definisce il sacerdote – e lo rimarrà fino a che non ci sarà una rete di servizi che coinvolgano tutti».

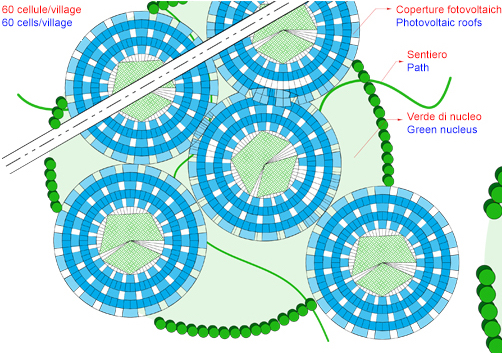

Si aprono invece spiragli per il “Ghetto di Mezzanone” nell’area della Capitanata, in provincia di Foggia, da anni simbolo di degrado, di caporalato e sfruttamento agricolo. Grazie al piano del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, illustrato dall’ingegnere Eustachio Franco Antonucci, l'antico borgo che si erge nelle adiacenze di un ex-aeroporto dovrebbe essere trasformato in un polo produttivo e logistico agroalimentare, sfruttando anche la sua posizione strategica tra Coronata e il porto di Manfredonia. Un intervento che dovrebbe coinvolgere tutta la filiera agroalimentare, con un nuovo piano urbanistico basato sulla sostenibilità ambientale, e presidio di legalità con la costruzione di nuove palazzine dove oggi sorge il Cara per i migranti.

«Mi sembra che il problema di questi cosiddetti nuovi ghetti si risolve solo se c’è un impegno forte dell’amministrazione comunale – ha chiosato Stangellini –. Poi, la capacità di creare un partenariato ampio, con una molteplicità di soggetti diversi che vengono aggregati, e risorse finanziarie. Infine, è importante la localizzazione di questo “ghetto” rispetto al contesto urbanistico e territoriale. Queste realtà, se “cucite” all’interno del tessuto urbano si possono recuperare, ma laddove sono completamente isolate l’integrazione diventa essa stessa un problema», conclude.

Immagine di copertina: progetto per il Ghetto di Mezzanone ©Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia

Architettura architetturaChiECome arte città concorsi culto cultura Design energia festival formazione futura hospitality housing industria Ingegneria italiani all'estero legge architettura libri masterplanning Milano Norme norme e regole Premi Progettazione real estate Regole retail rigenerazione urbana salute scommessa roma Scuola sostenibilità spazi pubblici sport trasporti turismo uffici