Richard Rogers: L’architettura deve dare emozione, creare esperienze, per i grandi e per i bambini

Si è spento all’età di 88 anni l’architetto italo-britannico pioniere del movimento high-tech

Architetto italo-britannico pioniere del movimento high-tech. Richard Rogers si è spento all’età di 88 anni. Nato nel 1933 a Firenze, Rogers si era trasferito in Inghilterra dopo l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dall’uso audace del colore agli elementi prefabbricati ecosostenibili. Spingendo sul valore per la trasparenza e la flessibilità il diktat era «lunga durata, ampia adattabilità, bassa energia». Un maestro della modernità.

«L’architettura deve dare emozione, creare delle esperienze, per i grandi e per i bambini. Bisogna saper coniugare la funzionalità con la percezione. Quando alla Bauhaus chiesero a Walter Gropius quale colore preferisse – diceva Rogers in un’intervista che mi aveva rilasciato nell’estate del 2018 – lui rispose che gli piacevano tutti i colori. E sono d’accordo, dipende dove e come si usano. Il colore va usato con una certa filosofia». Non meno rilevante il tema della produzione e del cantiere: «Non basta uno schizzo, bisogna avere cura di come si producono e di come si posano gli elementi, uno a fianco all’altro».

In Italia, con Rogers Stirk Harbour + Partners ha progettato l’estensione della metropolitana Linea 1 di Napoli in particolare con la stazione dell’aeroporto di Capodichino a Napoli. Unica opera italiana ultimata nel 2013 è a Scandicci (insieme al cugino Ernesto Bartolini), 50mila abitanti nella città metropolitana di Firenze. Mancava poco per la chiusura di un altro cantiere in Veneto, a Ca’ Tron di Roncade, non lontano da Treviso, per una biblioteca e un auditorium nel cuore del Campus H Farm.

Leone d’Oro alla Carriera per la Biennale di Venezia nel 2006, Premio Pritzker 2007, Rogers si era ritirato un anno fa (dopo 43 anni di attività professionale) dal consiglio di amministrazione dello studio Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), fondato nel 1977 come Richard Rogers Partnership, al ritorno da Parigi. Tra i primi partner professionali Norman Foster, e poi Renzo Piano con cui firmarono il Centre Pompidou e con cui per alcuni anni condivisero lo studio Piano + Rogers.

Il suo pensiero critico sulla città contemporanea è sintetizzato nel saggio “Cities for a small planet” (1998) ma è del 2018 l’autobiografia pubblicata da John & Levi Editore “Un posto per tutti. Vita, architettura e società giusta”.

Ruthie. Quest’ultima pubblicazione è dedicata a Ruthie, l’amore della mia vita: Ruthie è la seconda moglie di Richard Rogers, classe 1948 (15 anni più giovane dell’architetto), un’attivista, una graphic designer e poi una chef britannica di origine americana che possiede e gestisce il ristorante italiano stellato Michelin The River Café ad Hammersmith, Londra (nato all’inizio come una mensa per lo staff dello studio di architettura che aveva la sua sede vicino a Thames Wharf e avviato con la socia in affari Rose Gray. Inizialmente non avevano esperienza nel campo della ristorazione ma una grande passione per la cucina italiana). I suoi libri di cucina, come The River Café Cook Book (pubblicato per la prima volta nel 1995) sono diventati dei best-seller e da quel ristorante sono usciti numerosi chef di successo, tra cui Jamie Oliver. Con Rogers si erano conosciuti alla fine del 1969 quando all'epoca era sposato e parte del Team 4 anche con la sua prima moglie Su Rogers (Brumwell). Dopo il divorzio si sono sposati nel 1973 e hanno avuto insieme due figli.

Ruthie. Quest’ultima pubblicazione è dedicata a Ruthie, l’amore della mia vita: Ruthie è la seconda moglie di Richard Rogers, classe 1948 (15 anni più giovane dell’architetto), un’attivista, una graphic designer e poi una chef britannica di origine americana che possiede e gestisce il ristorante italiano stellato Michelin The River Café ad Hammersmith, Londra (nato all’inizio come una mensa per lo staff dello studio di architettura che aveva la sua sede vicino a Thames Wharf e avviato con la socia in affari Rose Gray. Inizialmente non avevano esperienza nel campo della ristorazione ma una grande passione per la cucina italiana). I suoi libri di cucina, come The River Café Cook Book (pubblicato per la prima volta nel 1995) sono diventati dei best-seller e da quel ristorante sono usciti numerosi chef di successo, tra cui Jamie Oliver. Con Rogers si erano conosciuti alla fine del 1969 quando all'epoca era sposato e parte del Team 4 anche con la sua prima moglie Su Rogers (Brumwell). Dopo il divorzio si sono sposati nel 1973 e hanno avuto insieme due figli.

«Lavoravamo entrambi tantissimo io e Ruthie, abbiamo sempre mescolato lavoro e divertimento – racconta Rogers nel suo libro – iniziò a cucinare, esplorammmo i ristoranti parigini, uscendo tutte le domeniche in cerca di novità con altri emigrati. I nostri libretti degli assegni di quegli anni sembravano una guida gastronomica».

I riscatti. «La dislessia, cha a scuola aveva fatto di me un caso disperato, mi ha spronato a trovare modi alternativi per fare le cose, ad affidarmi ad altri e a offrire a loro sostegno, rivelandomi l’essenza della natura umana». Da qui la scelta del lavoro di squadra e l’interazione con altre discipline. I primi giorni alla Yale? «Ottanta-cento ore alla settimana, lavorando dalla mattina alla sera e racimolando qualche ora di sonno sul malconcio divano in pelle dello studio. Era praticamente un centro di addestramento reclute per architetti: gli studenti, ancora prima di essere bocciati agli esami, crollavano fisicamente». Ecco che, una volta avviato lo studio Richard Rogers Partnership scelse «la parità tra i soci e la condivisione del duro lavoro ma anche del relax e con la fiducia concreta nella possibilità di contribuire al miglioramento della società. Lo statuto – scrive Rogers – si basava sulla promessa di equità: nella distribuzione dei profitti, nei benefit e della qualità della vita». Lo stipendio dell’architetto più pagato doveva essere un multiplo (nove volte tanto) di quello meno pagato tra gli architetti pienamente qualificati. Si aggiungano i congedi per maternità e paternità, corsi di lingue e assicurazioni sanitarie private, «inconcepibili trent’anni fa quando fondammo la società» commentava lo stesso architetto. Uno statuto quindi che si basa su condivisione di lavoro e compenso.

Convivialità e collaborazione. Da 30 persone a 200 dopo il Pritzker. «Lavoravamo come un unico cervello. Mangiavamo e bevevamo insieme, come una grande famiglia».

Per un’architettura che è responsabilità sociale e politica. «Era il luglio del 1971, avevamo tutti tra i venti e i quarant’anni. Nei sette anni precedenti – si legge nell’introduzione del libro “Un posto per tutti” – avevamo progettato case, padiglioni e fabbriche di piccole dimensioni, ma questo (quello del Beaobourg) era un progetto su tutt’altra scala: un importante edificio pubblico nel cuore di Parigi. Avevamo costruito pochissimo ma, con la fiducia degli ingenui, eravamo convinti di poter cambiare il mondo». Il Centre Pompidou sarebbe diventato “un luogo per tutti”, «giovani e vecchi, poveri e ricchi, di ogni religione e nazionalità, un incrocio tra la vitalità di Times Square e la ricchezza culturale del British Museum», un’infrastruttura urbana più che un semplice edificio, un progetto animato da una responsabilità sociale e politica.

Rogers non si è risparmiato nemmeno contro il Principe del Galles: «non credo capisca qualcosa di architettura. Più che un linguaggio fatto di tecnologie e materiali in costante evoluzione, per lui – scriveva – è qualcosa di immobile, ferma ad un certo punto del passato (nel suo caso il classicismo, una scelta bizzarra dal momento che è uno stile poco presente in Inghilterra). Non partecipa ai dibattiti pubblici. Gode di una posizione di privilegio e non dovrebbe servirsene per compromettere l’attività di chi non è d’accordo con lui».

Renzo Piano aveva scritto di lui «umanista alle nove di mattina, costruttore alle undici, poeta subito dopo pranzo e filosofo all’ora di cena». Rogers si è spento a fine 2021. Raggiungerà il figlio Bo, nato nel 1983 a Tucson in Arizona, arrivato tra le braccia di Richard e Ruthie quando aveva solo tre mesi. Adottato, cresciuto a Londra, ha vissuto alcuni anni a Vernazza, il borgo delle Cinque Terre, andandosene prematuramente.

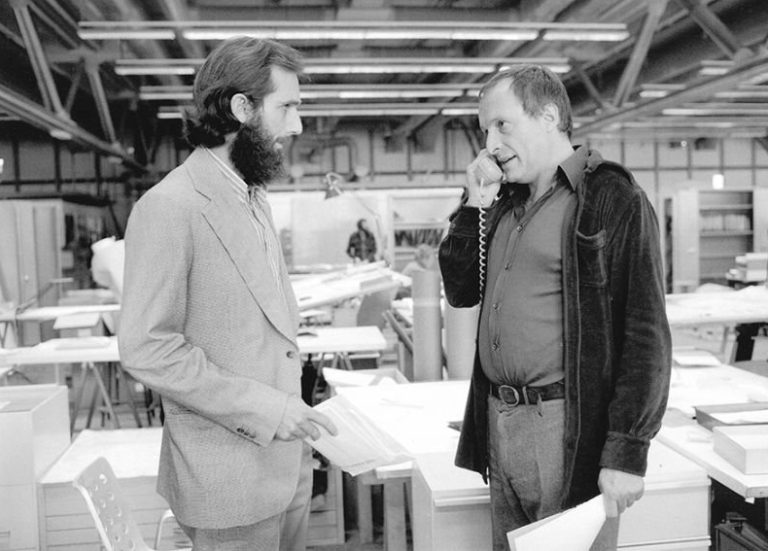

In copertina: l'architetto italo-britannico Richard Rogers

Architettura architetturaChiECome arte città concorsi culto cultura energia festival formazione futura hospitality housing industria Ingegneria italiani all'estero legge architettura libri masterplanning Milano Norme norme e regole Premi Progettazione real estate Regole retail rigenerazione urbana salute scommessa roma Scuola sostenibilità spazi pubblici sport trasporti turismo uffici